Daniele Scalea, redattore della Rivista di Studi Geopolitici Eurasia e segretario scientifico dell’ISAG (Istituto di Alti Studi in Geopolitica e scienze ausiliarie), è stato intervistato da Andrea Fais per “Strategos” proprio a pochi giorni dall’uscita, per le Edizioni Avatar, del saggio Capire le rivolte arabe, scritto a quattro mani con Pietro Longo. Proprio alla situazione nord-africana e alla Libia è dedicata la prima parte di questa intervista, che prosegue con un generale sguardo alle possibili alleanze del mondo asiatico in risposta ad un egemonismo atlantico di reflusso, che riemerge malgrado la pesante crisi finanziaria lo costringa al basso profilo internazionale.

Clicca qui per vedere la fonte originale.

Di seguito il video e la trascrizione integrale.

Strategos intervista Daniele Scalea.

Siamo con Daniele Scalea, redattore della Rivista di studi geopolitici “Eurasia”, segretario scientifico dell’IsAG (Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie) nonché autore dell’ottimo saggio La Sfida Totale – pubblicato dalla Fuoco Edizioni nel corso del 2010 – e co-autore, assieme a Pietro Longo, del saggio Capire le rivolte arabe, uscito per la Avatar Edizioni. Come abbiamo visto, da gennaio ormai, il mondo arabo è preda di numerosi sommovimenti interni, di varia natura e incerta origine, che stanno contribuendo in modo decisivo a ridisegnare la struttura geopolitica di buona parte del Nord Africa e di parte del Medio Oriente. Nel vostro saggio appena pubblicato tentate, attraverso una ricostruzione tanto storica quanto strategica, di fornire una chiave di lettura di questi sconvolgimenti. Com’è strutturato il vostro lavoro e quali criteri analitici avete utilizzato per cercare di inquadrare questo complesso fenomeno internazionale?

Innanzi tutto, abbiamo scelto di rinunciare alla cronaca e di puntare sull’analisi. Tuttavia, consci che è impossibile analizzare compiutamente un fenomeno che è ancora in fieri, ci siamo concentrati sugli antecedenti, sulle cause profonde e di medio-lungo periodo delle rivolte arabe.

Nella prima parte del libro si inquadra la regione mediterranea e vicinorientale in un’ottica globale e di lungo periodo. Il primo capitolo tratta dei concetti di “Vicino” e “Medio Oriente”, dell’unità mediterranea nella storia, di come essa sia incancellabile a causa della geografia. Nel secondo capitolo si analizza l’importanza geostrategica odierna del Mediterraneo e del Vicino Oriente, regioni che appaiono però più oggetti che soggetti della geopolitica globale. Il terzo capitolo si sofferma sul ruolo che la regione ricopre nella strategia degli USA, la potenza egemone, e del ruolo che Washington ha ricoperto nel quadro delle odierne rivolte arabe. Il capitolo quattro, infine, tratteggia il quadro socio-economico della regione mediterranea e, in particolare, dei paesi arabi, provando ad individuare delle concordanze tra i nudi dati statistici e l’incidenza delle rivolte.

La seconda parte approfondisce le questioni politiche interne ai paesi del mondo arabo, in un’ottica di medio periodo storico. I capitoli quinto, sesto, settimo e ottavo trattano della nascita e sviluppo degli Stati nazionali e del nazionalismo arabo. Il nono capitolo introduce il tema dell’ascesa dell’Islam Politico, mentre nel decimo ci si focalizza sul rilevante esempio della Fratellanza Musulmana d’Egitto.

Nella terza parte si traggono le conclusioni. L’undicesimo capitolo è dedicato al riassunto ed analisi delle cause delle rivolte arabe, basandosi su quanto scritto nei precedenti. Il dodicesimo ed ultimo capitolo abbozza alcuni scenari per il futuro, a seconda di quello che sarà l’esito delle rivolte, ad oggi non ancora prevedibile con certezza.

Queste rivolte hanno riguardato Paesi molto diversi tra loro, per vicenda storica interna e situazione politica. Eppure, i media generalisti occidentali, come solitamente avviene, non hanno perso tempo ad accomunare semplicisticamente gli eventi, rileggendoli alla luce di un supposto processo spontaneo dovuto alla globalizzazione “dei diritti” e della “modernizzazione” di queste nazioni. In realtà, l’Algeria presenta uno sviluppo industriale storicamente molto più forte rispetto agli altri Paesi del Nord Africa, come retaggio delle politiche socialiste di Boumedienne, oggi parzialmente mutuate dall’indirizzo essenzialmente statalista della Presidenza di Bouteflika. Il Bahrein e il Qatar sono invece Paesi molto ricchi, dove gli introiti del mercato petrolifero aumentano enormemente il tenore di vita della popolazione. In Libia il reddito pro-capite sino a poco tempo fa era molto simile a quello dei Paesi occidentali (13.800 dollari all’anno), mentre in Egitto la situazione interna, in termini di sviluppo e occupazione, era effettivamente disastrata. In una condizione di relativo malessere si trovava anche la Tunisia di Ben Ali, che comunque poteva giocare molte delle sue carte sul tavolo del settore terziario, e del turismo in modo specifico. A questo si deve poi aggiungere il carattere politico ed etnico, peculiare ed assolutamente irriducibile, di ognuna di queste nazioni coinvolte. La realtà dei fatti pone dunque la necessità di separare i singoli casi, analizzandoli uno per uno, e solo allora tentare di trarre delle conclusioni “d’insieme”, in grado di interpretare e comprendere a fondo le trame, sempre più oscure, che si sono celate e che si stanno celando dietro queste rivolte. Anche in relazione ai recenti disordini siriani, cosa è possibile dedurre e quali potrebbero essere le ragioni profonde di queste destabilizzazioni, oltre naturalmente alle possibili ripercussioni?

Nel libro presentiamo numerose statistiche socio-economiche, nel tentativo di rilevare un minimo comune denominatore alle rivolte. Quest’analisi statistica tende a smentire certe interpretazioni molto in voga nella stampa generalista. Ad esempio, non s’intravede una relazione tra le rivolte e fattori come la diffusione di Internet, l’alfabetizzazione, il numero di laureati o la povertà, gli elementi più spesso chiamati in campo per parlare di rivolta “dei giovani e dei social network”. L’unico dato statistico che si presenta quasi sempre nei contesti di rivolta o agitazioni è l’elevata disoccupazione giovanile. Ma in generale, credo che il nudo dato socio-economico, pur essendo importante, non basti né riesca a spiegare tutto. Altri due fattori fondamentali vanno tenuti in conto.

Il primo fattore è l’inarrestabile ascesa del cosiddetto “Islam Politico” a fronte del declino del nazionalismo arabo cosiddetto “laico”. E’ ormai dagli anni ’70 che il panarabismo laico è in piena crisi di risultati e di legittimità. Al contrario, l’islamismo – in tutte le sue salse, dal wahhabismo al khomeinismo – è in crescita.

Il secondo fattore è la volontà degli USA di mantenere l’egemonia sul Vicino Oriente, a prescindere dall’orientamento ideologico dei suoi governanti. A Washington hanno preso atto del declino dei vecchi dittatori che avevano finora appoggiato, e quando sono scoppiate le rivolte – in parte fomentate dagli USA stessi – li hanno scaricati. Regimi invisi alla popolazione, screditati all’estero ed abbandonati dal loro unico protettore non potevano sopravvivere.

E’ più che probabile che gli USA ed altre potenze atlantiche abbiano avuto un ruolo nell’esplodere delle rivolte anche in altri paesi, come la Libia e la Siria, che alla vigilia erano già loro nemici.

Il quadro comune però c’è: sta prendendo il potere l’Islam Politico, nella fattispecie rappresentato dai Fratelli Musulmani che probabilmente diventeranno la forza dominante nella regione. Tutti si stanno adeguando cercando di farseli amici: sintomatico il repentino cambio d’atteggiamento mostrato dalla Turchia rispetto alla Siria.

Un caso diverso sono invece i paesi del Golfo come l’Arabia Saudita o il Bahrayn. In Bahrayn c’è stata una rivolta della maggioranza sciita soggetta ad un regime di segregazione etno-religiosa. In Arabia Saudita l’islamismo c’è già al potere, e nella sua forma più rigida, quella del wahhabismo. Ad ogni modo, qui i regimi hanno goduto dell’appoggio degli USA, e così hanno potuto procedere ad una repressione brutale senza incappare nella mobilitazione dei media e delle organizzazioni internazionali.

L’Italia è forse il Paese che ha lasciato più stupefatta la comunità internazionale, riuscendo nuovamente a sorprendere per un comportamento incoerente e opportunista. Berlusconi, infatti, dopo aver lavorato alacremente per fare di Roma il primo partner occidentale della Libia, in appena tre giorni ha accettato il diktat imposto dal Consiglio di Guerra riunitosi a Parigi, tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, a seguito dell’approvazione della risoluzione 1973 delle Nazioni Unite. L’Italia, malgrado i giochi di parole della nostra classe dirigente, è pienamente in guerra e sta svolgendo un ruolo attivo e fondamentale nell’alveo delle operazioni aeree contro la Libia. Oltre ad una gravissima ed evidente violazione degli accordi stabiliti appena due anni e mezzo prima a Bengasi, l’Italia, specie con Frattini e La Russa, si è distinta per attivismo all’interno della coalizione atlantica, avallando anche l’ingiustificato passaggio del comando delle operazioni di guerra dall’egida dell’Onu a quella della NATO. Berlusconi, pesantemente contestato da movimenti e partiti politici negli ultimi due anni anche per una politica estera considerata troppo defilata e “deviata” rispetto al tradizionale status atlantico del nostro Paese, non ha esitato a tornare sui suoi passi, e a concentrarsi nuovamente sull’inutile teatrino della politica interna, tra gossip ed elezioni amministrative. L’opinione pubblica continua a perdersi tra le chiacchiere di questa pseudo-politica, mentre a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, l’aggressione alla Libia e, più in genere, la destabilizzazione di vaste aree del Mediterraneo, sta mettendo in serio pericolo anche la stabilità della nostra economia e della nostra già precaria situazione sociale. Quali potrebbero essere i rischi e le conseguenze di un atteggiamento tanto irresponsabile per il nostro Paese?

Il rischio militare è, plausibilmente, nullo o molto basso. La Libia negli ultimi anni non ha ammodernato granché il suo apparato bellico, e comunque se avesse avuto armi di ritorsione, probabilmente le avrebbe già usate. Però questo conflitto ha per l’Italia diversi costi non militari.

Il primo è quello puramente finanziario. La guerra in Libia costa alla coalizione degli aggressori un miliardo di euro al mese. Per noi ha anche pesanti costi collaterali, su tutti le spese per la gestione dell’accresciuto flusso d’immigrati e le perdite patite dalle nostre imprese che operavano in Libia. Non si tratta solo di colossi come l’ENI, ma di tante piccole e medie imprese che vi hanno perso miliardi, e scaricheranno le perdite in disoccupazione. Se consideriamo la fase economica non troppo brillante del paese, capiamo che quella libica è un’avventura che probabilmente non potevamo permetterci.

Il secondo costo è strategico. L’Italia stava costruendo con la Libia un rapporto che si potrebbe definire d’alleanza. La Libia forniva all’Italia approvvigionamenti di petrolio e gas da una fonte geograficamente vicina, lavoro per le nostre imprese, ed investimenti di petrodollari. Perdiamo le risorse libiche nel momento in cui il South Stream è in stallo e fonte di polemica, un referendum blocca l’opzione nucleare, e le energie rinnovabili non decollano malgrado le agevolazioni ed i finanziamenti tra i più generosi (ed onerosi) in Europa. Sul medio-lungo periodo le probabilità che l’Italia debba affrontare una crisi energetica strutturale sono elevate.

Il terzo ed ultimo costo è diplomatico e d’immagine. Per l’ennesima volta l’Italia ha dato prova d’inaffidabilità e di slealtà. La “leggenda nera”, purtroppo molto reale, che ci vuole pusillanimi ed inclini al tradimento ha tratto nuova linfa da quest’episodio. Su tali basi, essere rispettati e stimati nel mondo diventa molto difficile.

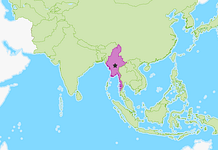

Dopo l’allargamento “ad est” avviato intorno alla metà degli Anni Novanta, la NATO ha aumentato il proprio potenziale strategico. Questo non ha solamente dimostrato la natura offensiva e “preventiva” dell’alleanza nord-atlantica, a dispetto di chi l’aveva sempre indicata come un mero ombrello protettivo reso necessario dalla fantomatica minaccia sovietica, ma ha persino evidenziato la volontà di espansionismo che ne caratterizza le ragioni militari, accerchiando in modo evidente, sia da ovest che da est, la Russia. Considerando gli avamposti militari statunitensi presenti in Giappone, in Corea del Sud e soprattutto a Taiwan, risulta abbastanza chiaro che, allo stesso modo, anche la Cina, specie negli ultimi quindici anni, sia stata lentamente circondata da potenziali minacce per la propria sicurezza nazionale, soprattutto sul piano navale. La dissoluzione dell’Unione Sovietica e, in generale, della gran parte dei Paesi socialisti, ha provocato una destabilizzazione senza precedenti recenti all’interno di un gigantesco sub-continente compreso tra i Balcani e il Deserto del Gobi, annullandone lo schema strategico stabilizzatosi nei decenni precedenti. Questo non soltanto ha permesso agli Stati Uniti di avvantaggiarsi di un totale reset del campo dei rapporti di forza internazionali, ma ha pure favorito l’infiltrazione del terrorismo di matrice islamica all’interno dell’ex Unione Sovietica e dell’ex Yugoslavia. A venti anni esatti di distanza dall’innesco di quel meccanismo a catena, notiamo quanto importante possa risultare oggi la funzione dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, formata da Russia, Cina, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan e nata proprio sviluppare piani di collaborazione e supporto difensivo ai fini della repressione dei pericoli legati all’estremismo religioso e al separatismo nel complesso mosaico centro-asiatico. Da molti questa organizzazione internazionale è stata indicata scherzosamente quale Patto di Shangavia, mutuando in parte il nome del vecchio Patto di Varsavia tra l’Urss e i Paesi socialisti dell’Europa orientale, tanto da ridefinirla come l’anti-NATO o la risposta asiatica alla NATO. Quanto c’è di vero in queste definizioni e quali prospettive emergono all’orizzonte di questo organismo inter-governativo?

Il paragone col Patto di Varsavia è senz’altro esagerato. Per ora nessuno dei membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la reale volontà di sfidare frontalmente gli USA. Non a caso nell’ultimo vertice le parole più significative e bellicose, riguardo un possibile blocco continentale eurasiatico per spezzare l’egemonia statunitense, sono venute da Ahmadinejad, presidente di un paese che non è neppure membro a pieno titolo dell’organismo. Russia e Cina collaborano in chiave tattica per estromettere il competitore principale, gli USA, dall’Asia Centrale, ma ancora non hanno trovato la quadratura strategica nella regione, che entrambi vorrebbero nella propria sfera d’influenza. I paesi centroasiatici sono ben lieti d’essere l’oggetto di un “grande gioco” a tre o più attori, perché raccolgono i regali di tutti, e quindi non prenderanno l’iniziativa d’estromettere totalmente gli USA. Mosca e Pechino non hanno accettato di sostenere con decisione l’Iran, e la tensione tra India e Cina è tornata a montare. L’OCS è un progetto interessante e potenzialmente di grande peso negli equilibri mondiali, ma per ora rimane ancorato alla ristretta dimensione centroasiatica e non si configura come un’alleanza strategica.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.